フグの鍋料理のこと。

福岡県の家庭料理では「てっちり」とよばれるふぐ鍋があり、ここではふぐの代わりにハモがつかわれることもある。…

元来は鯨肉と水菜を用いた鍋。現在は鯨肉の代わりに牛や豚肉を用いることが多い。

一般的な鍋料理とは違い、水菜と鯨肉(もしくは鯨肉以外の代用の…

瀬戸内海で漁獲されるハモを食材としたしゃぶしゃぶ、落とし、湯引き、焼き魚、寿司など。ハモは日持ちが良いため内陸に位置する京都でも重宝されたが、硬…

ゴマを入れナスを具に用いる味噌汁。「泥亀」という呼称は濁った汁の中のナスをカメに見立てたことに由来する。

出典:農林水産省Webサイト(h…

「雑炊」の名称が用いられるが、実質的にはボラの入った炊き込みご飯。

木曽三川河口域でのボラの漁猟に由来。

ボラ飯ともいわれている。

ボ…

アブラナの成長途中の芽、茎、葉を食用にしたもの。おひたし、炒め物、和え物、鍋料理の食材など。なたね油の原料のアブラナが食用に転化されたことに由来…

焼き蛤、時雨蛤の茶漬け(時雨茶漬け)、お造り、天ぷら、吸い物など。木曽三川河口域での蛤の漁猟に由来。…

ホオノキの葉で包んだ寿司。

ほお葉ずし。

朴の木の葉を使うことは共通しているが、地域により作り方が大きく異なっている。 飛騨地方と東濃・…

イナゴを佃煮にした昆虫食料理。

出典:農林水産省Webサイト(https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syoku…

福井県内で水揚げされるズワイガニを用いた料理。ゆでがに、かになますなど。

・福井県は、1年間のかに消費金額が全国1位!福井県民はハレの日に…

田楽などにして食べる。

ユネスコ世界文化遺産の合掌造り集落がある五箇山の名物。地元では「とっぺ」とも呼ばれる豆腐で、五箇山の人々が効率よく…

溶かした寒天を醤油と砂糖で味付けし溶き卵を混ぜて固めたもの。

ゆべし。

出典:農林水産省Webサイト(https://www.maff.…

もち米を笹で巻いて蒸したもの。きな粉をかけて食べる。

出典:農林水産省Webサイト(https://www.maff.go.jp/j/ke…

くじらの皮や脂身と夏野菜の入った味噌汁。夏になるとよく食べられる。

出典:農林水産省Webサイト(https://www.maff.go.…

「平焼き」。お好み焼きに似た料理。

出典:農林水産省Webサイト(https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syo…

「イタミ六条」、「イタミ六十」などと表記されるが、語源は六条豆腐と思われる。豆腐を常温下で干して自然発酵させたもの。…

豚のもつを用いた吸い物。

中身の吸い物。

出典:農林水産省Webサイト(https://www.maff.go.jp/j/keikaku…

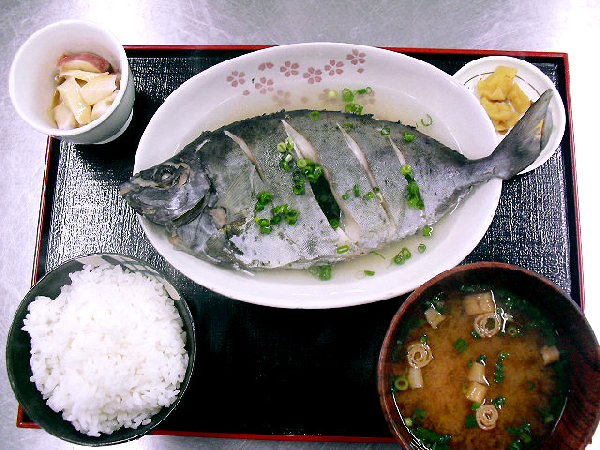

「真塩煮」。調味料を加えず、塩水だけで煮た料理。

・尾頭付きの白身魚を沖縄の塩(島マース)で煮た沖縄料理!

・沖縄県民にとって、魚の煮物…

エラブウミヘビの汁物。

琉球王国の宮廷料理の流れを汲む、沖縄の伝統料理。イラブーとは、エラブウミヘビのこと(実際には同じエラブウミヘビ属で…

軍鶏を使用した鍋料理。

軍鶏の肉が入っていれば軍鶏鍋と呼ばれる。

一例として、坂本龍馬が好んだとされる軍鶏鍋は出汁と醤油で作った割り下に…

ドジョウを煮た鍋料理。

ドジョウを「どぜう」と表記するようになったのは、駒形どぜうの初代当主“越後屋助七”の発案であるというのが定説である…

ドジョウとゴボウを煮て鶏卵でとじた鍋料理。

出典:農林水産省Webサイト(https://www.maff.go.jp/j/keikaku…

7,299 件中 1,701~1,750件 を表示